2007 — ARTICOLO Un attore completo, ricordo di Felice Andreasi - articolo

Ho conosciuto Felice Andreasi nel 1990 quando lo contattai per offrirgli una parte nel mio primo film,

Il caso Martello.

Lo conoscevo, televisivamente parlando, fin dagli anni ’70, quando da ragazzino lo vedevo nei programmi con Cochi e Renato, come Il poeta e il contadino.

Fu una sorpresa rivederlo poi, al cinema, alla fine degli anni ’80, in un ruolo drammatico nel film di Pupi Avati: Storia di ragazzi e di ragazze. Andreasi interpretava un anziano rappresentante di occhiali, segnato da un male incurabile e sentimentalmente legato a una donna molto più giovane. La sua interpretazione donava al personaggio una serena e misurata mestizia, lontana da una certa tradizione “teatraleggiante” e ampollosa degli attori italiani. Fu una rivelazione.

Memore di quella interpretazione pensai a Felice proprio per la pellicola che mi apprestavo a realizzare. Il film narrava della ricerca, da parte di un giovane e rampante assicuratore, di un ex partigiano, misteriosamente scomparso senza aver mai incassato il premio milionario che gli spettava per la morte della moglie, deceduta in un incidente stradale negli anni ‘50.

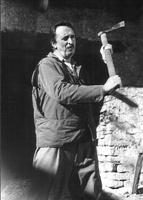

Avevo pensato a Felice per il personaggio di Antonio Martello, l’anziano che dava il titolo al film e che l’assicuratore ritrovava, dopo averlo creduto morto, ritirato a vivere in una sperduta frazione di montagna, imprigionato nei propri ricordi e rimorsi.

Non lo conoscevo ancora di persona e pertanto, dopo avergli inviato il copione, lo pregai di incontrarci per un contatto diretto. Mi diede appuntamento nella primavera del 1990 presso la sede Rai di Torino dove stava registrando Felice Incontro, un programma radiofonico con la partecipazione di Michele Di Mauro e la regia di Sergio Ariotti.

Per raggiungere lo studio di registrazione dovetti percorrere il lungo e claustrofobico tunnel che passa sotto la strada collegando gli edifici Rai collocati sui due lati di Via Verdi. Avevo percorso quel tunnel molte volte in passato, ma, quando mi ritrovai faccia a faccia con Felice, un po’ per l’emozione, un po’ per l’assoluta serietà del suo tono, quando mi disse “pensa che quando ero ragazzo io, quel tunnel era tutto un pullulare di puttane, falò, ladri…”, abboccai annuendo a bocca aperta.

Felice, con quella sorta di bonaria malizia che lo caratterizzava, mi pose una mano sul capo e voltandosi verso Ariotti, mi accarezzò dicendo: “Com’è ingenuo…”.

Se avessi potuto, mi sarei scavato un buco fino al centro della terra.

In realtà l’incontro andò benissimo. Felice aveva molto apprezzato la sceneggiatura (“Si vede che c’è un modo, e un mondo”, fu il complimento che più mi toccò) e si dimostrò ben contento di partecipare al film. Ma non solo. Quando me lo vidi davanti mi accorsi che, a dispetto dei capelli bianchi, sprizzava una vitalità tutt’altro che senile. Gli proposi quindi di interpretare non uno, bensì due ruoli: Antonio Martello e suo fratello minore, Sebastiano, il caparbio e tormentato contadino delle Langhe che l’assicuratore sospetta di essere l’omicida dell’ex-partigiano.

Truccato e con i capelli corvini, Felice sembrava un altro: il doppio arcigno di sé.

Andreasi era un attore molto preciso. Già durante le prove a tavolino, che faccio regolarmente nelle settimane antecedenti l’inizio delle riprese, Felice delineava chiaramente quella che sarebbe stata la “tonalità” della sua recitazione e del suo personaggio. A queste prove, e più tardi sul set, arrivava molto preparato e questo era un grande aiuto per gli altri attori. Avevano subito un riferimento preciso e conferiva loro una direzione e un metro di paragone.

Questo succedeva perché, a differenza di quello che si potrebbe pensare, Andreasi era un attore fortemente tecnico. E alla tecnica aggiungeva una grande capacità di improvvisazione, sperimentata probabilmente già sui palchi del cabaret.

La tecnica, unita alla duttilità, conferivano a Felice la possibilità di correggersi, venendo incontro alle esigenze del film e, se necessario, anche degli altri attori.

Penso in particolare all’esperienza di Il partigiano Johnny del 2000. In quel film Andreasi interpretava la parte del mugnaio, amico dei partigiani ma anche loro critico severo. Una parte piccola, ma molto significativa. Nella scena principale che lo riguardava, il mugnaio esortava il giovane Johnny, con la stringente logica del buon senso, a mollare le armi e nascondersi in attesa dell’imminente arrivo degli alleati e della prossima liberazione.

Già durante le prove mi accorsi, però, che tra lui e il protagonista, interpretato da Stefano Dionisi, la relazione poteva rivelarsi faticosa. Felice arrivò, come suo solito, molto preparato, mentre Dionisi è un attore assai poco tecnico e più intuitivo. Così, mentre il primo continuava a riproporre la sua lettura, minuziosamente studiata, del personaggio, l’altro, quasi spaventato da quella sicurezza, finì per rinchiudersi e non “darsi” all’altro.

Fui quindi costretto a chiedere a Felice, proprio il giorno delle riprese, di modificare completamente il suo atteggiamento e di invertire il percorso: era lui che doveva “seguire” Dionisi, e non viceversa. Andreasi rimase un po’ perplesso e, a differenza del solito, gli ci vollero numerosi ciak prima di trovare una nuova tonalità. Ma alla fine ci riuscì perfettamente, tanto che quella, nel film, è una delle scene in cui… Dionisi recita al massimo delle sue capacità!

Fu proprio grazie al “ritrarsi” di Felice, al suo umile mettersi al servizio del film, che Dionisi fu in grado di tirar fuori il meglio di quel passaggio cruciale nella vicenda umana di Johnny.

Felice era un attore estremamente serio e professionale. Se decideva di accettare una parte, la portava avanti fino in fondo. Tornando a Il caso Martello, alla fine del film, il giovane assicuratore trova l’anziano ex-partigiano morto nella neve. Visti i pochi mezzi a nostra disposizione, non eravamo in grado di “fingere” la scena, per cui Felice dovette restare sdraiato nella neve per oltre un ora. Lo fece senza batter ciglio.

Negli ultimi anni, mi comunicò a più riprese una velata amarezza per il fatto che il cinema italiano quasi lo ignorasse. Lui non si proponeva e pochi lo cercavano (e spesso quei pochi arrivavano con proposte indegne…). C’erano state delle felici eccezioni, certo, come quella di Soldini, ma la sua attività rimase sostanzialmente occasionale, soprattutto rispetto alla sua bravura. A dire il vero, non c’era rancore in lui, bensì il dispiacere per la prevedibilità di quella disattenzione: chi non è sempre sotto la luce dei riflettori, chi non frequenta i salotti buoni, è il primo ad essere dimenticato da un cinema pigro, romano-centrico e sempre alla ricerca di effimere novità.

La sua scelta radicale di ritirarsi a Cortazzone d’Asti, dove poteva andare a funghi e dipingere tranquillamente, giocò un ruolo decisivo in questa dinamica. Ma credo che mai come in quell’habitat, Felice poteva essere sé stesso.